“Besonders auffällig ist dabei die Anwendung einer nahezu barocken Lichtregie, die, neben Lievens, auch von Rembrandt und den Caravaggisten bekannt, mit dramatischen Helldunkelzonen arbeitet und uns dabei im hellsten Licht besonders realistisch wiedergegebene Körperpartien präsentiert.”

Erich (100), aus der Serie „Jahrhundertmensch“, Berlin, 2007

Sabine Kampmann

Das Antlitz des Alters. Pathognomische Erkundungen bei Karsten Thormaehlen

Im Gespräch mit Karsten Thormaehlen hat man mitunter den Eindruck, einem begeisterten Forscher gegenüberzustehen. Der Fotograf recherchiert akribisch und folgt Fährten bis in die entlegensten Winkel der Welt. Mit Enthusiasmus und großer Einfühlsamkeit erzählt er vom Gegenstand seiner Forschungen. Doch wonach sucht er? Karsten Thormaehlen hat sich den Centenarians verschrieben, also mindestens hundertjährigen Menschen, deren fotografische Bilder er sammelt. Es geht ihm hierbei um die unterschiedlichsten Rekordhalter des Alters, etwa um die letzten noch lebenden Personen, die im 19. Jahrhundert geboren wurden oder um Familien mit den meisten Geschwistern im Alter von um die hundert Jahren. Auch Sportlerinnen und Sportler, die im hohen Alter noch Höchstleistungen vollbringen, geraten in den Sucher des Fotografen ebenso wie prominente oder aber ‚ganz normale‘ Hundertjährige.

Angefangen hat alles mit der zwischen 2006 und 2008 entstandenen Serie Jahrhundertmensch. Eine der Porträtaufnahmen aus dieser Serie zeigt den damals 100-jährigen Berliner Erich Büttner.[1] Licht fällt von links ein und setzt Glanzlichter, besonders auf Nase, Kinn und Stirn des im Dreiviertelprofil gezeigten Gesichts des alten Mannes. Die Fotografie spielt mit Licht und Schatten und arbeitet das weiß-graue Haar leuchtend vor dem dunklen Hintergrund heraus. Zwischen dem weißen Hemdkragen in der unteren Bildzone und dem schwarz-braunen Hintergrund im oberen Bereich kann man ein äußerst abwechslungsreiches Spiel der Kontraste beobachten, das durch die Art und Weise, wie hier Haut wiedergegeben wird, besonders reizvoll wirkt: In feinster Auflösung, klarster Schärfe und bei besonders satter Farbintensität wird Erich Büttners Gesicht wie eine in Rotbraun-Tönen gehaltene Landschaft erfahrbar. Der Blick gleitet über Ebenen und Hügel und erkennt wie Felsvorsprünge herabhängende Hautpartien; er sieht tiefe Furchen ebenso wie kleine Knitterfalten, rote Adern und dunkel hervorstechende Altersflecken, die ebenso wie Poren oder einzelne Bartstoppeln im ansonsten glatt rasierten Gesicht im Detail erkennbar sind. Der Kopf des alten Mannes füllt die Kadrage des Bildes fast vollständig aus, ohne an irgendeiner Stelle angeschnitten zu werden, und die stark glänzenden, etwas wässrig wirkenden Augen blicken stolz und vielleicht auch etwas melancholisch in die Ferne und erzeugen zusammen mit dem energisch geschlossenen Mund einen würdevollen und entschlossenen Ausdruck.

Wer ist dieser Mensch? Welche Charakterzüge sind ihm zu eigen beziehungsweise was repräsentiert diese Figur? Wir sind es gewohnt, diese Fragen an Bilder von Gesichtern zu stellen. Angesichts der Fotografie eines Hochbetagten erweitert sich der Fragenkatalog jedoch: Was hat dieser Mann erlebt? Wovon erzählen die Falten und Furchen in seiner Haut? Was in den Köpfen der Betrachterinnen und Betrachter nun anspringt, ist ein physiognomischer Deutungsreflex. Wir glauben an die prinzipielle Lesbarkeit des Gesichts. Die Annahme, dass sich das Innenleben im äußeren Erscheinungsbild eines Menschen ausdrückt, geht auf physiognomische Lehren seit der Antike zurück, die im Laufe der Kulturgeschichte vielfach aufgegriffen und zu Charakterologien weiterentwickelt wurden.[2] So ist es heute populärpsychologisches Alltagswissen, dass hängende Mundwinkel einen verkniffenen Charakter verraten und so genannte Lachfalten um die Augen nur bei heiteren Menschen entstehen können. Überdies kommt eine Variante der Physiognomik ins Spiel, die besonders für Alters-Bildnisse von Interesse ist, die Pathognomik. Gemeint ist die Annahme, dass sich ein für einen Menschen typischer Gesichtsausdruck durch häufige Wiederholung im Laufe des Lebens in das Gesicht eingräbt. Die Mimik hinterlässt rein mechanisch über die Jahre hinweg Spuren und die so entstehenden mimischen Falten werden als Indizien für dahinterliegende Charaktereigenschaften des Menschen gelesen. Mehr noch als diejenigen junger Menschen wären also die Gesichter älterer Menschen prädestinierte Seelenspiegel.

Doch nicht jeder fotografische Schnappschuss eines alten Gesichts verführt die Betrachtenden zu pathognomischen Deutungen wie Karsten Thormaehlens Bilder dies tun. Wie macht der Fotograf das? Die Fotografien der Jahrhundertmensch-Serie zeigen eine Lichtregie, die aus den Malereien eines Lievens, Rembrandt oder Caravaggio bekannt ist und mit dramatischen Helldunkelzonen arbeitet. Besonders an den Bildtypus der so genannten ‚Tronie‘ fühlt man sich erinnert, jene Kopf- oder Brustbildnisse, die in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts entstanden und häufig vom Alter gezeichnete Gesichter zeigen. Denn an diesem Sujet liess sich besonders gut die malerische Fähigkeit demonstrieren, charakterstarke und schwierige Physiognomien in veristischer Manier wiederzugeben.

Während die Malerei dabei besonders gut das Durchscheinende und Pergamentartige alternder Haut darstellen kann – besteht sie doch ebenso wie die Epidermis aus verschiedenen Schichten – besinnt sich Thormaehlen auf das spezifische Vermögen der Fotografie. Er präsentiert seine greisen Gesichter als abgeschlossene Oberflächen, so dass die Fotografien, verstärkt durch leicht solarisierende Bildeffekte, beinahe wie Spiegel wirken. Der Künstler nutzt das Potenzial des Mediums, um einen enormen Detailreichtum wiederzugeben, wenn er durch große Tiefenschärfe die spezifische Textur der Faltenwürfe, Hautporen und vor allem der Altersflecken zu sehen gibt, die wie Parasiten die Haut zu überziehen scheinen. Die barock anmutende Chiaroscuro-Ästhetik erreicht Thormaehlen auch dadurch, dass er seine Modelle an der natürlichen Lichtquelle eines Fensters positioniert. Darüber hinaus nutzt er die Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung, um das Spiel von Hell und Dunkel herauszuarbeiten sowie dem Inkarnat seinen warmen, lebendigen Farbton zu geben.

Es ist kein Zufall, dass sämtliche Modelle der Serie weiße Oberteile tragen, sondern eine Entscheidung, die der Fotograf zusammen mit den ihn begleitenden Stylistinnen getroffen hat. Wenn Brillen zu sehen sind, gewinnt man den Eindruck, dass es sich um besonders modische Modelle handelt wie etwa das massive schwarze Brillengestell von Wolf Leder (Abb. 2). Auch Hörgeräte mit ihren feinen durchsichtigen Schläuchen und hautfarbenen Apparaten integrieren sich harmonisch in die Bildkomposition. Besonders an den nachgezogenen Lippen der Frauen erkennt man überdies den Einsatz von Schminke, die dem fotografierten Objekt selbst bereits

malerische Züge verleiht und an einer Idealisierung der natürlichen Körper arbeitet. Zweifelsohne ist es Thormaehlens Ziel, die greisen Gesichter ‚schön‘ zu fotografieren. Dass die Bilder der Jahrhundertmenschen als Porträtaufnahmen gemeint sind, dafür sprechen die aus Namen und Lebensalter bestehenden Bildtitel. Auch die dem Jahrhundertmensch-Katalog beigefügten historischen Fotografien der Menschen unterstützen den Porträtcharakter von Thormaehlens Bildern. Die altertümlich wirkenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen regen überdies zum Vergleich zwischen Alters- und Jugendbild an. Die Rezeption der Bilder pendelt zwischen der Wahrnehmung von An- und Abwesenheit permanent hin und her. Das jugendliche Gesicht, das in der gezeigten Form nicht mehr existiert, ist in der Fotografie konserviert. Und das vermeintlich aktuelle, von Falten überzogene Altersgesicht ist ebenfalls dem Wandel der Zeit unterworfen. Es ist zugleich präsent als Bild, absent als reales Gesicht und auch schon wieder vergangene, von der Zeit überholte Momentaufnahme eines individuellen Lebensverlaufs.

So reizvoll die Gedankenspiele rund um Zeitlichkeit, An- und Abwesenheiten angesichts dieser Bilder auch sind, noch wichtiger ist eine andere Qualität des Fotografischen, nämlich die Beweisfunktion des Bildes. Das fotografische Bild beglaubigt die Existenz der abgelichteten Hundertjährigen.[3] Sie haben vor der Kamera gestanden, sie existieren wirklich und vermitteln durch ihre Präsenz eine Botschaft. Diese Botschaft soll – so Thormaehlen – durch und durch

positiv sein, deshalb zeigt er gegenwärtige, lebendige und vitale alte Menschen. Der Fotograf erzeugt Bilder von Hundertjährigen, die im Herzen jung geblieben sind. Negative Aspekte des hohen Alters wie Krankheit, Einsamkeit oder Tod werden durch die Schönheit des alternden Antlitzes bewusst ausgeblendet. Kulturgeschichtlich betrachtet ist dieser Befund – das Bild des alternden Körpers zu einem Zeichen für Lebenslust und Lebenswillen umzucodieren – absolut verblüffend, musste doch der greise Mensch und besonders die alte Frau über Jahrhunderte zur Verkörperung von Lastern und Unmoral herhalten.[4]

Karsten Thormaehlen, der vor gut 15 Jahren mit der Serie der Jahrhundertmenschen begann und heute zum Spezialisten für Bilder von Hochaltrigen geworden ist, hat sich bewusst dafür entschieden, die good news in der Welt zu suchen. Den Jahrhundertmensch-Fotografien sieht man es an, dass ihr Urheber aus der Werbefotografie kommt, aber in einem äußerst positiven Sinne. Seine Bilder machen die Menschen noch im hohen Alter zu ‚Stars‘, wie etwa Erika Elitz, deren Porträt Zeitschriftencover ziert und Werbekampagnen begleitet. Alten Menschen ein Bild zu geben ist auch Ausdruck von Wertschätzung. Dass der Fotograf seinen Modellen dabei auf Augenhöhe begegnet, sieht man auch an seinen neueren Aufnahmen. Aktuell steht nicht nur das Porträt im Zentrum, sondern auch vieles, was Thormaehlen auf seinen Reisen in die Hotspots der Hochaltrigkeit von Okinawa bis Vilcabamba begegnet und widerfahren ist. Nicht nur persönliche Gegenstände oder Mobiliar, sondern auch Menschen, Dinge oder Begebenheiten geraten ins Bild, die das Ereignis der persönlichen Begegnung mit den Hundertjährigen begleiteten: Die auf dem Sofa eingerollte Katze wird zur Stellvertreterin der abwesenden alten Dame oder aber die stolzen Verwandten geraten in den Sucher, die dem Greis ein Lächeln für die Kamera entlocken wollen und sich deshalb als Animateur*innen verausgaben.

Thormaehlen, der Forscher und Fotograf der Centenarians, verliert seine Modelle auch nach erfolgreicher Ablichtung nicht aus dem Blick. Er hält den Kontakt, versorgt sie mit neuesten Informationen über seine Fotoprojekte und macht sich Gedanken, wenn er auf die Zusendung eines Katalogs keine Antwort mehr erhält. So geschehen etwa im Falle von Morrie und Betty, einem hochbetagten Paar aus Los Angeles, das Thormaehlen sich küssend verewigt hat. Jener Katalog, den der Fotograf den beiden handschriftlich gewidmet und geschenkt hatte, kam schließlich als ebay-Kauf zu ihm zurück. Die Erben schienen keine Verwendung dafür zu haben. Doch das Bild der beiden sich liebenden Alten existiert auch über deren Tod hinaus und steht für jene Jugendlichkeit im Alter, die man nur im Herzen behalten kann.

Erika (101), aus der Serie „Happy at 100“, Berlin, 2011

Literatur

Döring, Thomas: Bilder vom alten Menschen – Anmerkungen zu Themen, Funktionen, Ästhetik, in: Bilder vom alten Menschen in der niederländischen und deutschen Kunst 1550–1750, Ausst.- Kat. Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Braunschweig 1993, S. 17-36.

Hirschfelder, Dagmar: Tronie und Porträt in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Berlin 2008.

Kampmann, Sabine: Porträt des Alters? Greise Gesichter zwischen Barockmalerei und Gegenwartsfotografie, in: Victoria von Flemming (Hg.): Barock – modern?, Köln: Salon Verlag 2010, S. 11-30.

Kampmann, Sabine: Bilder des Alterns. Greise Körper in Kunst und visueller Kultur, Berlin: Reimer Verlag 2020.

Schmölders, Claudia: Das Vorurteil im Leibe. Eine Einführung in die Physiognomik, Berlin: Akademie Verlag 1995.

Swinnen, Aaje: Das Bild der Hundertjährigen: Liv Carlé Mortensens 100 Light Years, in: Altern, Querformat Heft 7, 2014, S. 35-47.

Weigel, Sigrid: Das Gesicht als Artefakt. Zu einer Kulturgeschichte des menschlichen Bildnisses, in: dies. (Hg.): Gesichter. Kulturgeschichtliche Szenen aus der Arbeit am Bildnis des Menschen, München 2013, S. 7-29.

“The stories of those who lost decades in the closet. A new photography exhibit invites viewers to contemplate the emotional toll of discrimination.”

Reverend Magora Kennedy (80), from the series Not Another Second, Brooklyn NY, 2019

One gay couple, Ray Cunningham, 83, and Richard Prescott, 79, talk in a recorded video about growing up in th e1950s and ‘60s. At on point, Mr. Cunningham looks into the camera and explains how, when he was a 19-year-old Navy man, he was in charge of giving his gay colleagues ”undesirable discharges.“ He chokes up, hi slower lip quivers. He came out to hi smother when he was 21 years old and never came out to his father.

Mr. Prescott recalls how, when he was a high-school senior, he was called out by one of his classmates for always looking down at his shoes when he walked around campus. That Mr. Prescott explains, was defense mechanism. “You just, you don’t look up,“ he said. “I mean, you don’t want to face other people that you feel are going to reject you.“ He came out at the age of 60.

For others, heterosexual marriage offered a traumatic kind of cover. One subject, paulette Thomas-martin, 69, decided to marry a man because “that was the norm, “ she said in an interview with The Times. She stayed for 20 years in that marriage, which produced two children.

“Imagine being in a dark manhole and that lid is shut over you, “ Ms. Thomas-Martin said, describing those years of her life. “You have no voice and you live a lie. And out of that lie comes anger and hate and you take it out on those closest to you, which I did to my children.“

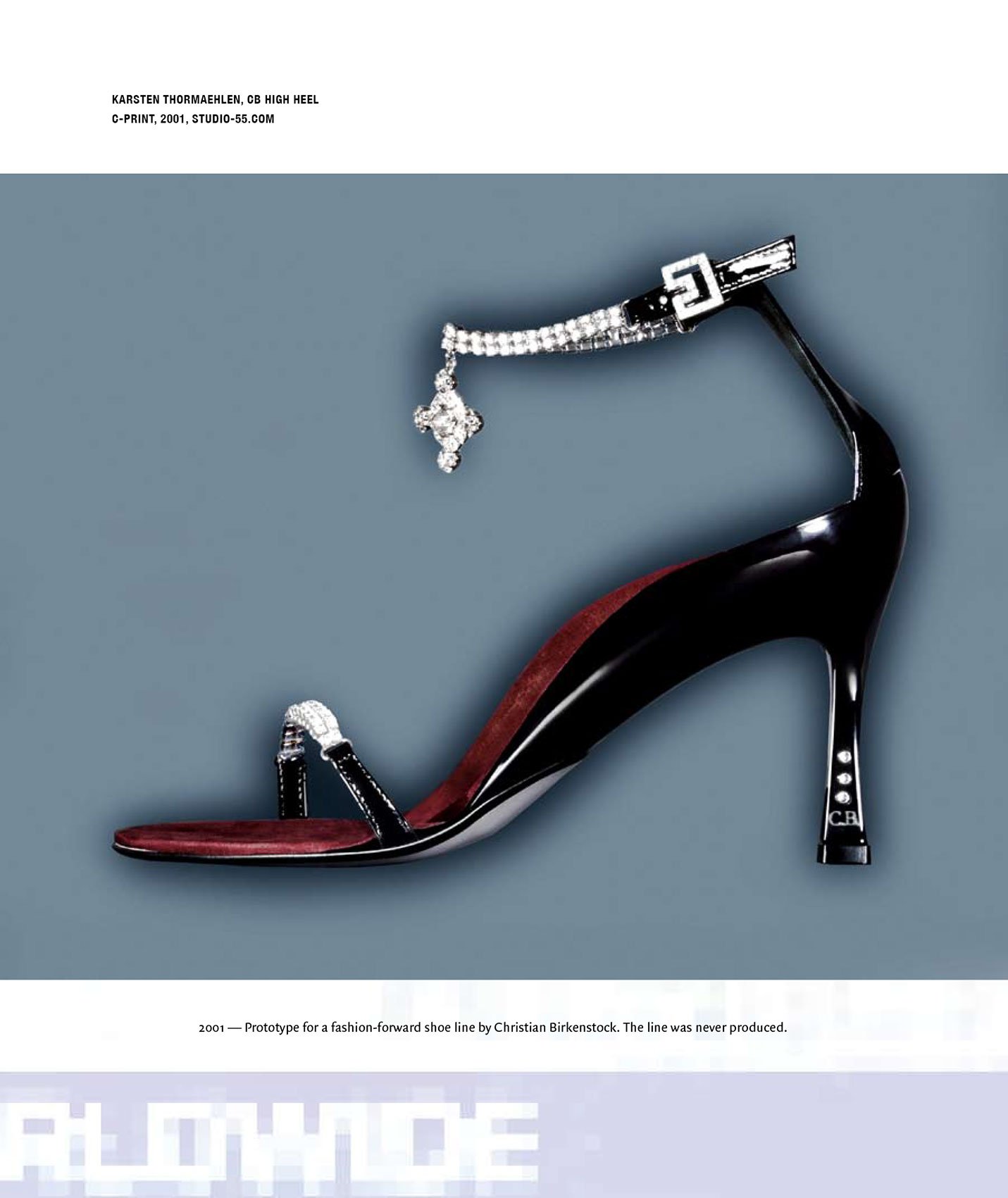

“Mit dem Massenkonsum in den Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs inszenierten Fotografen dagegen offensichtlicher den symbolischen Wert der Dinge: Der Stöckelschuh mit Brillanten, den der Fotograf Karsten Thormaehlen 2001 in Szene gesetzt hat. scheint schwerelos im Raum zu schweben.”

Adbuster 2004

Gerhard Mack

Stöckelschuh mit Brillianten

Die pointierte Schau „Im Rausch der Dinge“ im Fotomuseum Winterthur über den Weg vom Funktionalen zum Fetisch. Schön ist die Frau und so begehrenswert, dass man fast den Plattenspieler übersieht, der hinter ihr in den Blumen liegt. Die Werbeaufnahme, die Hans Dekkers 1970/71 für Philips gemacht hat, verkauft in erster Linie ein Lebensgefühl und eine Fantasie, das Produkt gibt es als nützliche Dreingabe.

Damit liegt der Fotograf ganz im großen Trend, der die Sachfotografie der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts bestimmte: Weg von der Darstellung des funktionalen Objekts, hin zum Zauber des Fetischs.

Zumindest zeigt es so die Ausstellung, die das Fotomuseum Winterthur in einer ersten Kooperation mit der Fotostiftung Schweiz mit großem Aufwand zusammengestellt hat. 20 Rechercheure waren zu beiden Seiten des Atlantiks in öffentlichen und privaten Archiven auf der Suche. 5000 Fotografien haben sie nach Winterthur übermittelt, 500 davon haben die Kuratoren Thomas Seelig und Urs Stahel für die Ausstellung in den beiden Häusern ausgewählt.

Auch wenn man nicht gleich von einem „Jahrhundert der Gegenstände“ sprechen muss, wie es der Katalog tut – da gab es immerhin zwei Weltkriege und den Holocaust – so zeigen die

Fotografien doch eindrücklich, welch hohen Stellenwert die Dinge – sprich: Waren und Produkte – im Alltag des 20. Jahrhunderts einnahmen.Dabei wird von den Fotografen der ersten Jahrhunderthälfte eher die Nützlichkeit der Gegenstände hervorgehoben. Der Bauhaus-Maxime von der guten Form entspricht die Sachfotografie eines Anton Stankowski und Hans Finsler in der Schweiz. Mit dem Massenkonsum in den Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs inszenierten Fotografen dagegen offensichtlicher den symbolischen Wert der Dinge: Der Stöckelschuh mit Brillanten, den der Fotograf Karsten Thormaehlen 2001 in Szene gesetzt hat, scheint schwerelos im Raum zu schweben.

So griffig die These ist, dass sich die Dinge vom Objekt zum Fetisch wandeln, so wenig läßt sich die Sachfotografie des Jahrhunderts ganz darauf reduzieren. Die besten Aufnahmen zeigen stets beides: einen Gebrauchsgegenstand und ein Versprechen auf etwas, das den Nutzen übersteigt.

Termin: bis 14. November. Katalog: Steidl Verlag, 79 Franken, im Buchhandel 48 Euro. Internet: www.fotomuseum.ch und www.fotostiftung.ch (art – Das Kunstmagazin 11/2004)

Der Fotograf Karsten Thormaehlen hat zwischen 2006 und 2008 Porträts von hundertjährigen Menschen aufgenommen, aus denen das Fotobuch Jahrhundertmensch sowie eine gleichnamige begleitende Ausstellung entstanden sind. 35 Eine der über 20 Fotografien zeigt den 105-jährigen Kurt Ziesemann. Das Gesicht ins Dreiviertelprofil gewendet, schaut er aus dem Bild heraus in die Ferne. Sein weißer Haarkranz leuchtet ebenso wie der weiße Hemdkragen hell hervor, in den Gläsern seiner dunkeln Hornbrille spiegelt sich das Licht. An Alterskennzeichen fallen neben der Halbglatze und den weiß gewordenen Haaren besonders die vielen Falten um den eingefallenen Mund herum auf sowie die lockeren Hautpartien am Hals und ein langes, faltiges Ohrläppchen. Doch diese Altersmerkmale erscheinen im Bild keineswegs als störend oder gar hässlich, sondern als selbstverständlicher Teil des harmonischen Gesamtbildes eines ernsten und stolzen Mannes.

Diesen harmonischen Eindruck erzeugt Thormaehlen insbesondere durch Lichtregie und Farbigkeit. Vor sehr dunklem Hintergrund mit stets weisser Kleidung aufgenommen, läßt Tageslicht die grau-weissen Haare ebenso wie die Krägen erstrahlen. Auch auf den Gesichtern selbst, unterschiedlich stark ins Profil gewendet, wechseln sich tiefe Verschattungen und helle Lichtreflexe ab. Durch enorme Schärfe und Detailgenauigkeit sind Falten ebenso wie Altersflecken, Adern, Poren oder Barthaare genau erkennbar. Besonders die dunkel hervorstechenden Altersflecken wirken weniger abstoßend als vielmehr interessant, passen sie sich doch der warmen Farbskala des braun-rötlichen Inkarnats perfekt an.

aus: Kampmann, Sabine, Bilder des Alterns – Greise Körper in Kunst und visueller kultur, Reimer Verlag, Berlin 2020